编者的话

时间悄无声息,却总在我们身上留下痕迹:一段未完成的文字、一句不经意的叮咛、一份默默的坚持……时间不断向前,最公正也最无情,将事物推向遗忘。但在文字与记忆中,那些真实的情感、真切的思考会被凝固、被铭刻,让我们在回望时,知道自己存在过、努力过。

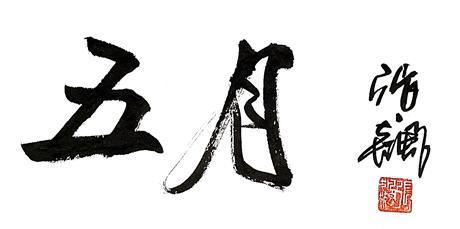

欢迎把你的作品发给“五月”(v_zhou@sina.com),与“五月”一起成长。扫码可阅读《中国青年作家报》电子版、中国青年报客户端、中国青年作家网,那里是一片更大的文学花海。

---------------

问石

谭鑫

我一直觉得,山城多雾,是对早起人的馈赠。晨雾比日出更早,于睡梦中将整个村子浸染,像一幅写意画,也常常漫过青石阶,带着湿漉漉的反光。从雾色里凑近看,每一级石面的凿痕层次更分明,像老人手背的皱纹。

外公是村里的石匠。从我记事起,每天清晨,他总要背着帆布袋,去往涪陵百胜镇上的采石场,偶尔遇到赶场天,也带我同路。他走路有个习惯,遇到塌坏的石阶,总会不自禁地停留下来,沿石阶周身敲敲打打,靠声音听出石头的“病声”。寻常的松动、空鼓、裂缝,都逃不过那根铜头手锤的“问诊”。

“修石如把脉。”这是外公的口头禅。他的工具袋看起来灰旧灰旧的,却像哆啦A梦的百宝袋,总能掏出一些稀奇古怪的玩意儿:锻过火的钢钎錾子、泡过桐油的木柄锤、牛皮缝制的砂手套……而我最喜欢其中的一本黑白色石谱,里面记录着各种石料的来源,我常拿来当图画书看。哪块藏在山巅,哪块来自崖底,如何开采,如何铺设,里面都记得清楚明白。

在我的故乡涪陵,梅雨时节并不分明,但一到雨季,许多石阶由于年深日久,依然会渗出细密水珠,如人关节患上“风湿”。外公常说,石头的病其实都是人的病,空鼓处叩之声哑,裂缝处藏污纳垢。石阶松动,是因为地基被踩虚了;石面磨损,是因为走的人太多了。不过最终,都只是让石头替人受过罢了。

这时外公便格外繁忙,且多是一些人情所托的免费活儿,他修石阶有几个原则:不用外地石,不使新凿痕,不坏老纹路。他的“药方”也很简单百搭,时间一久若有人问起,连我都能对答如流:只要同山同脉的石粉调糯米浆就好。但补缝如绣花,不能多一分,不可少一毫,却是年少的我不晓得的了。

每次陪外公去修补台阶时,他都喜欢将工具袋放在主家的屋檐下。我闲来无事,则习惯性翻开石谱,看书中哪些经他手修过的石阶,又被他绘制成了新图,他将每块石头的纹理都用墨线细细描摹,石头沿用着主家人的姓氏冠名,简易标注着数量高度形状,册页间夹着各色石样,宛如一部为石头量身定做的族谱。

有时等到雾散雨停,我也学着外公的样子,蹲在石阶上观察,看水顺着新修的凿痕淌过,被我想象成各色河界;或等泥浆风干后,被外公托举到破损处轻踩试跳,以此分辨石阶修复后的耐受程度。偶尔走在回家路上,想起临行前主人家感谢招待的挽留,和外公执意不受的推让,朦胧间竟有些懂了乡人常提的“石脉即人脉”,这些石头经过年月磨合,早已找到了彼此最舒适的相处方式,人与人之间又何尝不是?

村里最高的石阶,在原先小学的大门外,站在石阶的最高处望下来,整座村子被尽收眼底。依山而建的吊脚楼,雾中若隐若现的木柱,遇到有人修缮房屋的日子,会看见一群挑夫喊着号子拾级而上,扁担在他们肩头吱呀作响。放学后,石阶两旁都摆起了小摊:卖麻糖的敲着铁錾,配钥匙的踩着砂轮,剃头匠的椅子居无定所,哪里人多就往那里支,头发落在石头上,很快被人声和风声吹走。

门房的大爷养着一只狮子狗,喜欢在石阶上打盹。它也是村中心街上的“守更者”,每天都要巡视各家的门槛,它不怕生,甚至有些凶,通常我都绕着它走。而某天,看见我在校门外趴着像外公一样看石纹,它竟也凑过来在我脚边踱步,鼻子贴着石面“呼呼”嗅个不停。我们一人一狗看着水珠在凿痕间滚滴,直到卖豆花的吆喝声在梯下响起,它才摇着尾巴一阵风似的跑开了。

石阶一到三伏天,便成了炙手的“铁板烧”,日头把石面晒得绯烫,人光脚踩上去都要跳。这个时节,外公反倒清闲了,几乎不用修石头,说得让石头吐尽潮气。一到傍晚,我常看到一群村中老人,组队坐靠在石阶上焐背,驱除风湿。现在想来,这些年城市中流行的“晒背”,不知道最初是不是取自这种“石疗”。

闲暇时,我也喜欢手摇蒲扇,坐在温热的石面上看书。纸页被光热烘出淡淡墨香,字句仿佛也带着石头余温,犹记得这样的场景下,我在石阶上第一次读到《百年孤独》,书中说人的寄托可以是万物,却唯独不能是人。当时不解其意,直到多年后年岁越长、历事越多,才明白不论在情理抑或者物理上,石头的确是比人更要长久。

邻家弟弟小时候常躲在石桥下玩,他的父亲对考试要求很严,差一名就要打次手板。有一次他突然问我:“读书到底是为了什么?”彼时哪怕我年长近10岁,也瞬间被难住,最后,终是抵不住他期待的眼神,我想起同在百胜镇的荔枝古道,千年中这条路上人来人往,岁月让石阶也烙下了深深脚窝。想到此节,我小心翼翼地给出了当时的理解:“可能为的是让每一步都踩得更踏实些……”

事后想来,真正的答案或许就藏在石头里。这些石头来自不同山峦,却要在同一条石级石街上相依为命,哪怕外表被岁月打磨得圆润光滑,内质却依然不失坚韧的本性,这似乎也是石头类人,又为人所重用的独特品质。我想起舅舅每年从外省打工回来时,常说的那句话:走遍了天下,最想念的还是家乡石阶的味道。

舅舅回家那天,整条石阶路仿佛都会变得热闹起来。他喜欢和孩子玩游戏,常常是闭着眼,摸着石栏一步步走上来,每一步都踏得郑重,围观之下,所有人都知道他回来了,这似乎也是一种让石头认人的方式之一。他的手指无意识地描摹着石纹,闭着眼都能数出走过多少级,毕竟无论走再远,家乡的石梯都已在梦里百转千回。

如今,那座小村已改建多年,有些石阶据说被编了号,收藏在新建的民俗馆。某次,我无意间在一个广场上又邂逅了它们,切割重组后,有些被铺成装饰性的图案,但纹路一眼就熟。我习惯性地伸出手抚摸石面,当年的凿痕还是依稀可辨。太阳下山后,广场亮起灯光,颇有几分当年月光照在石阶上的感觉,孩子们在光影间跳跃嬉戏,一如我们当年。

所幸,总有人记得石阶本来的样子。

此时已入夜,石头也有了凉意,而我,似乎也终于嗅出那些石头的“味道”。这些石头见证过多少脚步,承载过多少人生,却始终沉默如初。变化的从来不是石阶,而是阶上的人;不是风景,而是看风景的心。我们终其一生寻找的诗与远方,有时就藏在最初出发的地方。

那天夜里有月,月光照在新铺的旧石阶上,竟也泛出几分往日光芒。恍惚间,我又看见外公背着工具袋,一级一级地叩问着那些石阶。他的铜头手锤轻敲在石面上,在故乡终年常伴的雾色里,不时发出清脆回响。

有些石头依然沉默如谜,却已回答许多问题。

---------------

时光里的温柔

梁洁

流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。又一个秋天来了,站在老屋前,杧果树已经安静下来了,夏天藏在杧果树里的知了到哪里去了呢?时光太瘦,指缝太宽,不经意地一瞥就已隔二十几年,我依旧站在杧果树下,仰着头,杧果树的叶子依然茂密,保持着绿色。长圆形的叶片厚实且表面光亮,跟小时候我看到的一模一样。

10岁的那个夏天,家门口那一棵不起眼的杧果树突然长高了,它拔高的样子吸引了我们几个小孩子的注意力。那树冠向四周舒展,为我们几个跳绳的孩子遮挡烈日。于是,杧果树下成了我们的秘密基地。夏季是杧果的果实成熟期,胖乎乎的十分惹人喜欢。未成熟的果实是绿色的,我们几个小孩子每天都要数上好几遍,怕它还没成熟就被人偷摘了。一个比我大一岁的姐姐还写了一块硬纸板牌子挂在杧果树上,上面写着“不能偷摘杧果,否则要罚款100块”。当时,看到牌子,我们几个孩子神气十足,觉得自己颇有大人的能力,“100块”那时对我们小孩子来说是天文数字,我们觉得罚100块肯定没人敢偷摘的。7月的日头正烈,把杧果树的影子压得矮矮的,杧果树的叶子泛着油亮的光,风一吹,满树叶子簌簌响,那声音就像溪水漫过碎石块,带着细碎的凉,一层层漫过,是那么温柔。

女儿看我站在杧果树下发呆,把背包里的糖拿出来递给了我,那糖纸的“窸窸窣窣”声像突然推开了时光的门,把我拽回到二十几年前的夏天。那时候,我跟小伙伴每天下午都蹲在杧果树下,美其名曰是“看牢杧果树,预防偷摘杧果”。但其实,是我们几个小伙伴的糖果分享大会,大家都把家里的糖果拿出来交换着吃。我们总是故意把糖纸在掌心揉出细碎的声响,比糖本身更让人期待——仿佛那声音里藏着魔法,一响,夏天就变得甜丝丝的,风中带着杧果的甜腻。

如今站在杧果树下,树干上我和小伙伴刻下的身高线还在,那是时光的痕迹,风又吹过,我又想起小时候夏天的杧果树下的风声。那风总裹着层软乎乎的回忆,那时趴在奶奶的腿上,杧果树的叶子被风掀动,奶奶的蒲扇停下来,我们一起静静地听着风声。后来,我把攥在手里的玻璃弹珠扔给门口的小伙伴,那玻璃弹珠掉落的声音惊到了杧果树上的知了,于是,那个夏天的知了唱得特别响。我跟小伙伴能算清楚杧果树有多少杧果,却算不清杧果树上藏着多少只知了——它们不露面,只把身子躲在叶片背面。那个暑假知了们扯开嗓子欢快地叫,一声接一声,那满树的合唱,似乎在为新学期要离开老屋去镇上读书的我送行。

那个夏天,奶奶在旧书摊淘了一本封面贴满胶纸的书给我看,那本破旧的《西游记》成了我在杧果树下制造的第二种声音。那本旧书一翻开,总能响起一阵轻响,混着胶纸与纸页粘连又分离的细碎摩擦,边角早已起了卷。但那一个个故事吸引着我,让我废寝忘食,以至于杧果少了一个都不知道,小伙伴们对我进行了批评,认为我太不负责了,没有尽到看管杧果的责任。我惭愧地低下头,手上还是紧紧攥着那本《西游记》。是的,就是在那本裹着胶纸的书里,在杧果树里的知了一直唱歌的夏天,我第一次读懂了文字里的世界,听懂了文字里的声音,那声音是从这带着胶纸声响的纸页间钻出来的。后来我读了许多书,再没有一本会发出这样特别的声音的书,我还是总会想起那阵轻响——它不是破损的痕迹,是奶奶引我走进阅读世界的第一声召唤,那是奶奶把知识的种子,悄悄种进了我心里。后来我离开老屋去镇上读书,可那个夏天糖纸的声音和包满胶纸的《西游记》翻开的声音却像刻在了耳朵里,总是那么温柔地呼唤我。

这个暑假回老屋是临时起意。从早上开始清理老屋垃圾到打扫完老屋后,天已经黑了。吃完晚饭,我坐在客厅里备课,看着《那个星期天》这篇课文小声地读起来。女儿听到声响跑出来,一脸兴奋地问:“妈妈,您是在读史铁生的《那个星期天》吗?”我笑着点了点头,她一下又跑进房间,老屋的地板破旧不堪,女儿一跑动,地板发出“吱吱呀呀”的呻吟。一会儿,女儿又兴冲冲地出来,满脸惊讶:“你看,我刚好在看史铁生的《秋天的怀念》。”我拿过女儿的语文书,突然想到了那一句“天运真旋磨,人生特掷梭”。这也许就是网上说的命运的回旋镖吧!小学的时候学习《那个星期天》,作者求着母亲带他出去玩,初中的时候学习《秋天的怀念》,轮到母亲求着作者出去玩。我无奈地笑了笑,对着女儿说:“等你到了高中,《我与地坛》是作者求着母亲回来。”女儿说:“不用等到高中,我现在就去找《我与地坛》来看。”

女儿靠在我身上看着《我与地坛》,我把邻居送的杧果轻轻掰开,看着这肉质肥厚的杧果,我突然想起那个夏天被偷摘的那个大杧果。小伙伴们说那个杧果的果核肯定是特别大的,因为那是那个夏天杧果树上最大的杧果。想着想着,我扑哧笑出声来,女儿疑惑地看了我一眼,问:“老妈,是不是回来老屋太多感慨?”我笑而不语,把刚掰开皮带着醇厚香气的杧果递给了她,一如当年奶奶亲手掰开杧果皮递给我一样,我仿佛又闻到那个夏天空气中黏糊糊的甜润。

风有约,朝朝又暮暮。已近不惑之年,如今在杧果树下再听风吹树叶,才惊觉那不是普通的声响,是童年夏天藏在叶尖上,一晃就散的温柔。

---------------

门前路

刘欢欢(22岁)

淅沥淅沥,下了几场小雨。爸爸靠在门边,爽朗大笑,雨丝飘在他的鼻尖,和汗珠氤氲成汽,亮晶晶的。

“老刘,这下舒坦了吧。”隔壁二爷笑问,眼睛发亮。

他们一起望向门前那一段路——几天前,这路上刚铺满水泥。二爷过去踩了踩:“嗯,硬实了。”

二爷一家已经在城里定居多年,听到村里要修路,却欣然同意了。要知道,多少在村的人家都不乐意交这几百块的人头费。我爸呢,居然还想主动捐钱,劝说大家一起修路,哪知道大家听说有这“乐善好施”之人,之前同意的人家也纷纷反悔了。缺口太大,我爸也熄了火。

修路的念头在我爸脑子里盘旋已久。自打小学放学路上摔了一跤,头发、脸都扑在泥里,我就最讨厌下雨天和泥路。爸爸找到我时,我站在路中央,哇哇大哭,眼泪、泥巴糊在一起。有一天,爷爷牵牛回来,赤着脚去塘里洗脚,不知哪儿来一块玻璃,从我爷后脚跟那干巴的老皮一路扎去,也许是没清理干净,半月后溃脓,挤出来好大一滩血水。这门前短短的一截路,真给我家带来许多不方便。

修路的机会不常有,一户人家只交几百元也是因为国家补贴了大头。爸爸把二爷叫来,他知道二爷会帮他支招。

“老刘,知道你在想什么。”二爷说,“你小子,还太年轻!”

“二伯,您说这路修了不是大家都方便吗!”

“呵呵,人家没这水泥路,几十年也都过来了。”二爷瞪了我爸一眼,“显着你了?几十年了!穷惯了!你倒是出去打了工,见了世面,这村里的老人没有。这么多年都过来了。几百块不知道要卖多少粮食。哎,你以为捐了钱就行?哼,还没到时候呢!这路你甭想了。钱就算凑齐了,地呢?修条路,赖娃儿家、狗儿家还有那疯婆娘家,都要让他们拿地出来。肯吗?人心小啊,这路也就几百米,可是不是那么简单呐!”

爸爸不服气:“那就是修不成了!”

二爷那种锐利又沉钝的眼光扫过我,说:“你这闺女不错,成绩要好!你说,你早几年没你这闺女,你会捐钱修路吗?”

把院子打扫干净第二天,二爷就回城了。

后来,修路陆续进行过两次,二爷料事如神,大家为着土地和距离来回争执,每次都不了了之。爸爸不再抱希望,默默拉了几十片青石板放在我们家门口的一小段路上,我们就踩着这几十片石板度过了一个又一个下雨天。大概在2015年的秋天,村委会主任把大家聚在一起,告诉大家因为国家扶贫项目的支持,不用出钱就可以修路了。我在学校念书,回来的时候,爸爸和二爷在一起砍树,是门前活了几十年的李子树,而新路,已经浇筑好在等待硬化了。

我舍不得这李子树。每到春天,繁花成雨,夏末还有香甜的李子。我看着李子树的枝节出神,而爸爸兴高采烈地跟我讲述这次他们是如何斗智斗勇,顺利让修路进行的。反对的人依然反对,但是他们的儿女成长了。村委会主任把几个积极分子叫回村,让他们去劝说“钉子户”,实在不行的,就背后去联系他们的儿女,年轻人都很赞同,甚至打电话回去责备父母固执。这条几百米的路终于初见曙光了。

就这样,在一个小雨蒙蒙的下午,一条干净、明朗的水泥路蜿蜒在我们村家家户户的门口。

“长征也就走了两年,修这条路花的时间比长征还久!”爸爸走出院子,弯下腰去摸了摸路上露出的鹅卵石,笑着抱怨。

“长征胜利了啊!”二爷走进我家,头上蒙着一层银霜,“来吧,老弟,碰一个,以后回来养老跟你就是伴儿了。这路啊,也有你我一份,该庆祝一下,以后百年了,你我都不在了,这路还在。”

---------------

念痕无影(科幻小说)

史雨昂(23岁) 香港都会大学硕士生

《赛博城》这个游戏目前仅有最初的服务器还在运行,地广人稀,常是整片地区见不到玩家。

有次,我正探索名为小狗镇的游戏区域,左边弹出紫色的任务框——可能是隐藏任务。我随提示进入一间小诊所,里面摆满老式打印机制作的义体,最深处的柜台边站着一位设定为20岁左右的男性角色,见我进来,便触发剧情。

这位角色好像名叫千狐,字体有些模糊了。他给我调配了一杯饮品,点开配方表,有一份牛奶,一勺糖,还有一滴海水。接着他主动给我发来一段对话:“特殊任务,在现实中找到一位老年女士,年龄在53岁到73岁之间,下方是联系线索。”

我见到“现实”两字,不由得一惊,迅速点开自由对话框:“请问《赛博城》有名为现实的区域吗?能否给我提供进入方式?”

“我知道您是玩家,我说的,就是对您而言,只有您能前往的现实。”千狐开口回应,语音配置很粗糙,“任务报酬,20万枚通用数据币。”

“20万?”我再三确认,这笔报酬可是能在虚拟世界购买一个专人服务器的,原本打算跳出虚拟世界,转念一想,怕错失机会,就先接取下来。

随后,我的游戏背包里多了一张泛黄的老照片,左边坐着的是千狐,右边是游戏前作的高人气角色。凭着位于中间的老版标识推断,这或许是20多年前的彩蛋。除此之外,这竟然没有其他信息提供,我询问千狐,他则回答由于版本迭代,自己无从更新游戏之外的情况。

我只好退出游戏,摘下脑机连接器,将游戏里的照片打印出来端详,试图破解其中的信息。我注意到千狐手中拿着的,是一块意识存储器,尝试用图像搜索引擎比对,无果,又翻出自己收藏的初版设定集,才在边角注释里确认了它的型号。以此为关键词,在上千家周边网店中,发现一家经营多年的老店,备注写着:“本月可做订单已满,年龄大了望客户们体谅,非全职,承接3D打印和模型代工。”

虽然店铺信息已经停更两年多,但仍显示营业状态,我尝试给店家留言:“您好,我想定做老版《赛博城》意识存储器的周边,请问您还能接单吗?”

一周后,我惊喜地发现那位店家竟然在昨天进行了回复:“您好,可以的。抱歉我这周去医院体检了,没有及时回复,我可以帮你做。”

回复的可能是位年岁已高的老人,我打字回复道:“您好,我是老版《赛博城》的粉丝,看见您这家店一直在做这款游戏的周边,请问我能去拜访一下吗?”

这次对面回复很迅速,附带了一个地址,语气间透着欢喜:“好啊,我也是这款游戏的粉丝。”

我迅速订了前往对应地址最快的城际列车,大概过了两个小时,就到了店家提供的地址。这是一座温馨安静的小城,保有许多旧时的痕迹。我敲开门,一位老奶奶微笑着迎接我,脸颊面带红润,客厅里摆满老版《赛博城》周边。

她带我走进制作模型的工作间,将做好的意识存储器模型交给我。转眼一看,我发现桌上摆着一张巨大的游戏海报,正是我在游戏任务中的那张照片。我按捺住激动,向她询问海报的由来,老奶奶的眼神忽地发出亮光,急忙点开工作间里的电脑,熟练地登录老版《赛博城》游戏,里面显示着我见过的那位名为千狐的角色。

“这是我儿子。”她开心地介绍道,“他一直活在赛博城里。”

我慢慢拉着她坐下,用了一个多小时了解她与她儿子的故事。

原来那位叫千狐的角色,对应一位在现实中得了罕见疾病的少年,他在网上经营帮人做模型的小店,最爱的游戏就是《赛博城》。离世后,他的母亲便继承了这家店,从零开始学习理解自己儿子曾经喜爱的世界。制作团队得知此事,为这位母亲在游戏中设计了一个纪念他儿子的角色,是位义体医生。

我听完这个故事,忽然意识到,在这款游戏问世后许久,脑机接口技术才完成民用化,如果千狐只是一个被设计的虚拟角色,为何又会主动给玩家提出这个报酬丰厚的任务?

思来想去,我打算将这个情况暂时隐瞒,只是告知《赛博城》的游戏更新,脑机版与电脑版可以进行互动,将自己随身携带的版本转换器装在电脑上。

我没有带走那只价格不菲的转换器,这样她才能随时通过游戏与新版本的“儿子”对话。同时,我探寻了导致这个角色出现不寻常情况的原因,有人解释是新版本的角色在数据量足够的情况下,可能进行了自主进化。然而这仍不能令我信服,直到我在无意间翻找到最初游戏制作团队接到的信件截图:“希望设计那位角色一直能告诉玩家,他很想念自己的妈妈。”

就这样度过了5年,在老太太生命最后的时光,我带着设备坐在她床边,用最新版的现实意识存储器,将她的人格接回,上传到新的《赛博城》中。

见她对这个世界的一切都很陌生,我便告诉她:“游戏主线过关以后直走就能解锁小狗镇地图,卖芯片的对面就是千狐医生,实在找不到就问我的幽冥犬同事,他们要不搭理你,就说你是V的朋友。”

后来,我把这个故事作为老版彩蛋探索故事写进论坛里。按照这款游戏的说法,这座赛博城里没有活着的传奇,但永远有着一位母亲留在时间里的痕迹。

我在帖子最后写道:

“谨以此篇,纪念一位伟大的义体医生和他伟大的母亲。”

来源:中国青年报

启远网-启远网官网-最大最正规股票配资-股票配资学提示:文章来自网络,不代表本站观点。